投稿系统

投稿系统

您当前的位置:首页 >> 学术报告论文

吕 威

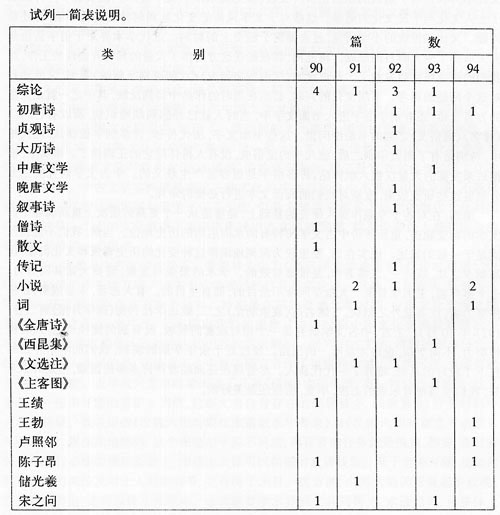

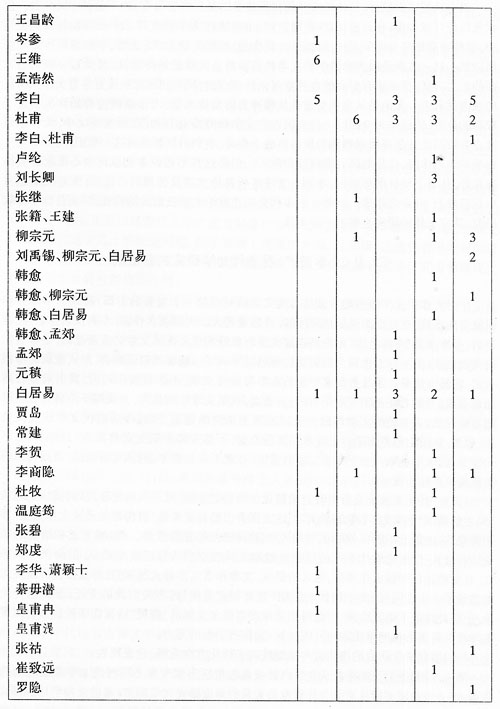

一、1990年——1994年《文学遗产》唐代文学研究论文分类

以上极粗略的统计,只是就文章题目所涉及的某一内容而言,并不是科学的分类。但仅此已经可以看出,在近五年《文学遗产》刊出的唐代文学研究共126长篇和短篇论文当中,李杜诗歌始终是研究者关注的重心,其次是白居易、柳宗元、王维、李商隐的作品和初唐诗歌。这一方面是因为来稿中研究李杜白柳的论文数量始终居高,且质量亦较其它方面的论文为优,使编辑有更大的选择空间;另一方面也同本刊相对来说更注重大作家研究的倾向性有关。无论是从文学史还是从精神史的角度来看,大作家研究都始终应被置于较高的位置,因此作为全国唯一的中国古典文学研究专业刊物,在所发论文中,大作家研究占有较高比重是理所固然和势所必然的。今后,本刊仍然要坚持这一原则,将文学史上影响较大的作家、作品的研究继续推向深入。但是这并不是说本刊就将中小作家研究排除在外,从以上统计即可看出,本刊一直注意所发论文涉及领域的广泛性,上述文章题目中就已兼及40余名作家。当然今后本刊更应注意论文涉及面的均衡性,特别是除了诗歌研究,其它文体的研究也要进一步加强。

二、从《文学遗产》看唐代文学研究的新进展

(一)对作家生平事迹的考证是古典文学研究中的一个重要的方面,历来为学术界和研究者所重视,这方面的来稿从未间断,且数量较大。大到著名作家,小到佚名作者,究其原因,一方面是“本事考索”始终是理解文学现象特别是自传体文学的重要基础,是学者们研究的起点;另一方面也因为自乾嘉以来已经形成了一整套驾轻就熟的、形式逻辑的考据技术,容易出成果。于是古典文学家的本事考索类文章,不断有新作问世,其中质量较高的也不少(当然考证不当者也是有的)。然而,这类文章比例偏大,又说明不少研究者的思路不够开阔,在浩瀚的文学现象中难以发现更新鲜的论题,因此今后唐代文学研究的角度、领域,以及论题范围还有进一步拓宽的必要,不然一部分研究者将陷入“只知有秦,不知魏晋”的狭窄境地。由于考据文章数量大,在此不一一列举,但须重申的是,考据文章的贡献是不可抹杀的。

(二)一些前人尚未充分展开的论题近年得到更全面、更深入的论证,从而使该论题从“天才的猜测”落实为“不争的事实”。这方面突出的例证是论“唐传奇与小说文体独立”系列研究,这也是近年唐代叙事文学研究中影响较大的重要成果。《叙事方式和结构的新变》(91.1)一文所论唐代小说的观念自觉和文体独立前人虽已有所提示,但尚未对其独立、自觉的途径和标志作系统、深入的研究,文章作者实发前人所未发,将这方面的研究向前推进了一步。同样,关于唐代前后期“贵肥”与“贵瘦”的审美时尚的变迁,前人也有论及,但在此背景下通过绘画、书法等相关角度对韩愈孟郊的“瘦硬”诗派作细致的分析,《审美时尚与韩孟诗派的审美取向》(92.1)一文作出了新的努力。

(三)唐代文学研究的视角近年来继续向多样化方向发展,这表现为:

第一,研究者们更加注意从文学内部关系的角度出发考察不同时代文学现象之间的联系,进一步突破了仅从文学与外部世界关系的角度研究文学现象(庸俗社会学)的格局。《论唐人对齐梁诗风的批判》(91.1)一文认为唐人对齐梁诗风的批判当中实有继承,批判与继承既与文学的外部关系有关,更是文学自身发展的需要。此外,《文学价值与文学史价值的不平衡性——陈子昂评价的一个新角度》(94.2)区分了,文学研究与文学史研究的双重判断标准,同样关注文学自身发展过程中的规则,也是极富启发性的。

从文学自身的角度考虑文学史发展规则的同时,并不排除仍有学者在思考文学的社会背景动因,但与过去庸俗社会学的立场不同的是,研究者不再是为某种既定的概念作图解,同样是背景研究,已经完全是从独立的学术立场出发思考的结果。《关陇文化与贞观诗风》(92.3)从地域集团文化的角度讨论初唐诗风的形成机制,可以说如果没有八十年代以来中国文化的当代反思,这类问题本身就是难以提出的。同样,《元和诗坛与韩愈的新儒学》(93.3)也是从文化的立场讨论文学的外部关系,认为新儒学与文坛、诗坛的新变之间不仅有复杂的互动关系,而且与三者得以产生的相似的社会环境、社会心态直接相关。而相近的论题在《韩白诗风的差异与中唐进士阶层思想作风的分野》(93.5)中就讨论得更为深入。《唐代科举制度与文学精神品质》(91.2)一文也讨论了唐代广义文学的政治功用。作者认为,正是以此唐代文学才成为封建社会的文学典范。文学服务于政治,表面上看是一个讨论了几十年的老问题,似乎延袭了传统的思路,但无疑,这些作者提问时的思考背景以及评价立场已发生了实质性的变化,反映了九十年代唐代文学研究者的现代生存经验对学术研究的启示作用。

第二,微观研究越来越受到研究者的重视。在这方面,《文学遗产》近年来发表了大量的文章,这些文章大都从一个具体的问题入手,展开相关的讨论,相当深入。比如《论柳宗元的禅思想》(91.2)讨论了柳宗元思想的一个侧面;《开天诗人对杜诗接受问题考论》(91.3)从杜甫在开天诗人群体中的地位这样一个特殊的角度分析、评价了杜甫的早期诗歌;此外,还有《论唐代风骨范畴的盛行》(90.1);《唐代古文家开拓散文体裁的贡献》(90.1);《自然·空灵.简淡·幽静——唐代僧诗的艺术风格管窥》(90.2);《初唐七律音韵风格的再考察》(90.3);《白居易与日本平安朝文学》(91.4);《初唐诗赋咏物“兴寄”论》(92.2);《道教与孟郊诗歌》(92.2);《论唐诗意境的新开拓》(92.3);《杜甫在肃代之际的政治心理变化》(92.4);《由新发现的韦济墓志看杜甫天宝中的行止》(92.4);《历史与诗人心灵的碰撞一一唐诗咏三国论析》(92.5);《论唐代叙事诗的三大类型》(92.6);《论杜诗直起法》(93.1);《论李白对唐王朝与边疆民族战事的态度》(93.3);《唐代诗文古今体之争和(旧唐书)的文学观》(93.5);《浅沦张为的(诗人主客图)》(93.5);《谈李商隐在昭州的诗作》(94.2);《李白诗文中的鸟意象》(94.3);《柳宗元贬谪期创作的‘骚怨’精神——兼论南贬作家的创作倾向及其特点》(94.4);《论白居易思想转变在卸拾遗任之际》(95.6)等,以上诸文均反映了文学史的微观研究的趋向。

在微观研究的基础上,宏观研究也取得了重大进展。如对文学史上某一特定时期断面的各种变量以及它们之间复杂的互动关系作系统的研究,以期从整体上把握一代诗风是八九十年代以来古典文学研究中一种引人注目的趋势,这种研究方式打破了一元决定论的传统窠臼,为古典文学研究的观念与方法更新作出了贡献。讨论大历诗风的《时空意识与大历诗风的嬗变》(90.1)系列论文(后结集为《大历诗风》一书)及其续作《论卢纶诗及其对中唐诗坛的影响》(93.6)为读者展示此种研究方式的魅力。同类文章还有《李杜独尊与八世纪诗歌的价值重估》(94.3)、《论龙朔初载的诗风新变》(94.5)。

(四)研究视角多样化的进一步发展使研究的触角延伸到一些相关学科领域。《中唐传记文学鸟瞰》(92.1)将一些过去为文学史家所忽视的碑铭、墓志纳入当然的文学史所应当研究的领域,与陈寅恪先生所倡导的“援诗入史”方法相反相成,此文延“史”入“诗”,将一些过去为文学史家所忽视的、被认为文学价值不高的应用文纳入研究的领域。而且指出,由于一些著名作家的介入,使得当时的不少应用文不仅具有史学价值,同时亦具有文学价值,从而引发了应用文与纯文学之间复杂的相互影响关系,使应用文在文学史上展示出独特价值。研究视野的扩大不仅表现在青年学者中间,同时也表现在中年和老一代学者当中,《李白的传奇与史实》(93.3)讨论了文学与史学当中的“选择记忆”现象,尽管乍看起来这似乎是一个自古希腊以来就已经提出的古典论题,但在今天仍能谈出新意,即在于其具有打破几十年来既定思考模式的作用。如果上述文章所考察的对象还局限于传统的文史学问范围之内,那么《卢照邻的病变与文变》(94.5)就开始进一步打破传统学科限制的藩篱,显示出一种强烈的综合自然科学与人文科学的边缘意识。

研究触角向其它学科领域的延展引发了研究方法的交叉运用。历时性研究从来是历史学——古典文学研究主要理论方法,(当然这首先是由研究对象的性质所规定的),因而特别注重个人的独特性和历史的不可重复性。但是,随着古典文学研究对象范围的逐步扩大,像共时性一类一向为人类学——民间文学研究所普遍应用的理论方法也开始为古典文学研究者所重视或袭用,并认识到专业的作家文学与非专业的民间文学之间并无不可逾越的鸿沟。民间文学与作家文学之间相互影响本是客观事实,从这一角度立论的有《龙女报恩故事的来龙去脉——〈柳毅传〉与〈朱蛇传〉比较观》(92.3)。此外,《杜诗叙事艺术探微》(94.3)也讨论了杜诗中的民间叙事诗传统与文人叙事诗传统,杜甫对民间叙事形式的运用与改造是杜诗成为“诗史”所达到的历史深度的重要机制。显然,古典文学研究者已注意到,探讨作家文学作品与民间文学作品所共同拥有的文化内涵或文化原型,文化人类学的研究理论及方法有着极广阔的用武之地。

(五)90年代的唐代文学研究在研究角度、研究视野、研究方法进一步拓宽的基础上,学者的研究态度也表现出更大的宽容性,这不仅是由于正在逐步完善的学术规范引导研究者们比以往更重视不同观点之间的相互尊重,同时也是由于学术观念上的现代变革,从而认识到研究——解释的不可穷尽性,不同立场、角度、方法的研究所得出的结论的互补性,以及为接近终极真理可能做出的不同贡献。白居易《长恨歌》的主题历来困扰着唐代文学研究者们,《〈长恨歌〉与〈梅妃传〉:历史与艺术的微妙冲突》(92.1)、《〈长恨歌〉的主题多重奏——兼论诗人的创作心理与诗中的性格悲剧》(93.3)都是在承认前此争论所具启发价值的基础上提出自己新见解的。前者指出,白居易《长恨歌》中杨玉环的形象是一种与正统理念相抵触的“艺术异端”,这种艺术异端与正统理念的对峙不仅共存于同一时代的各色人等之间,甚至可以在同一个人身上发现,特别是一些伟大的作家,当他们深入到强烈的创作情境中时,往往会创作出违背其一贯正统理念的艺术异端。白居易正是这样一个充满内心矛盾的作家,对其这方面的分析使此文的结论与其他研究者的一些结论不谋而合。如王富仁认为《长恨歌》体现了作者通过“美的毁灭”表达对“美的向往”(《角度和意义所指和能指》,载《名作欣赏》92.3),从而肯定了白居易的唯美倾向。这种唯美倾向正是白诗在中古日本而不是中古朝鲜备受欢迎的原因(中古朝鲜受正统儒学影响更推崇杜诗)。

(六)探寻世界性学术语言的汉语表达方式已成为目前唐代文学研究者们所追求的切近目标。在这方面首先表现为借鉴西方的一些文学理论以讨论本土文学现象。《杜甫悲歌的审美特征》(91.3)和《李白歌诗的悲剧精神》(94.6)就是运用西方悲剧理论研究具有悲剧性质的中国古典诗歌的例证。并在范畴借用、转换及重新界定方面作出自己的尝试。《杜诗解释史概述》(91.3)站在接受理论的立场上讨论了杜诗研究史,而该文本身就是杜诗研究史所迈出的新的一步。借用该文作者的一句话,对杜诗解释史的理解同样体现了作者的“自我理解”。而启发当代作者自我理解的途径,除了上文所述现实的具体的人生感受,也包括作者已经选择接受的非本土学术思想。可以说现实的人生经验和世界的学术思想是当代中国学人自我理解的主要途径,也是唐代文学研究在九十年代达到新水平的前提条件。尽管在接受世界学术思想方面尚有“生熟”之分,但已预示古典文学研究整体话语变革的无限前景。

回顾五年来《文学遗产》的唐代文学研究,有一些事实是不容忽视的,例如,对初唐与晚唐诗歌的研究就比不上盛唐和中唐那么深入细致。又如从整体状况而言,比较研究也还是一个相对薄弱的环节,这里所说的比较专指中国与世界的比较,而不是指中国古典文学范围以内的比较。当然,比较的形式是多种多样的,如上述各例所示,比较研究不一定必须拈出一域外的作家或作品;如果在研究本土作家作品时内在地使用“世界标准”,实际上就也是在进行比较研究。目前中国古典文学比较研究在语言上的障碍是一客观的事实。但随着知识结构的更新和主观方面的重视,相信在未来的世纪,比较研究将成为中国古典文学研究的重心之 ,而唐代文学研究欲继续在古典文学研究领域保持领先地位,比较研究亦应被优先考虑。以上所说不是否认唐代文学的比较研究已经取得的成绩,相反我们已经取得的成绩是足令我们欣慰的。《论自传诗人杜甫——兼论中国和西方的自传诗传统》(90.3)是这方面的佳作之一。此文认为,抒情、写实、浪漫、象征等概念都难以概括杜甫作为诗人的总的特点,唯有自传诗、自传诗人才能切合杜诗和杜甫本人。作者站在了“世界文学的一般批评标准”讨论中国的自传诗传统,即中国诗人是如何进入社会、进入历史的?进而讨论了何为诗?何为诗性?何为诗人?并接触到文学的本质等一系列哲学问题,使古典文学研究达到了新的高度。

综观近五年来发表在《文学遗产》杂志上的唐代文学研究文章,以管窥豹,已经能清晰地看出,古典文学研究领域中唐代文学研究所取得的重大进展。在唐代文学这块园地中,老中青学者各以其独具的优势共同耕耘,收获是不容置疑的,从收获的累累果实中已不难看到未来发展的萌芽。学术意在创新,创新不失宽容。中国古典文学研究不是中国当代文人骚客发思古幽情的内心独白,而是通过发掘中国人文与文学精神传统以寻求与世界对话的语言,以期在世界文化的发展中融人中国人的当代声音。我们相信汉语学者将在修正、补充、丰富世界文学与人文世界的内涵方面做出独到的贡献,因而这种语言是我们自信的表征。

(选自:《〈文学遗产〉纪念文集——创刊四十周年暨复刊十五周年(1954-1963,1980-1995)》,中国社会科学院文学研究所《文学遗产》编辑部编,文化艺术出版社1998年8月版)

您是第 12771541 位访问者 备京ICP备:06036494号-20

北京市东城区建国门内大街5号 《外国文学评论》编辑部

电话:010-85195583(周二、周三) 邮编:100732

本系统由北京博渊星辰网络科技有限公司设计开发 技术支持电话:010-63269626